Leggi razziali, 80 anni dopo 43 le famiglie ebraiche cremonesi che subirono le spoliazioni

di Marco Bragazzi

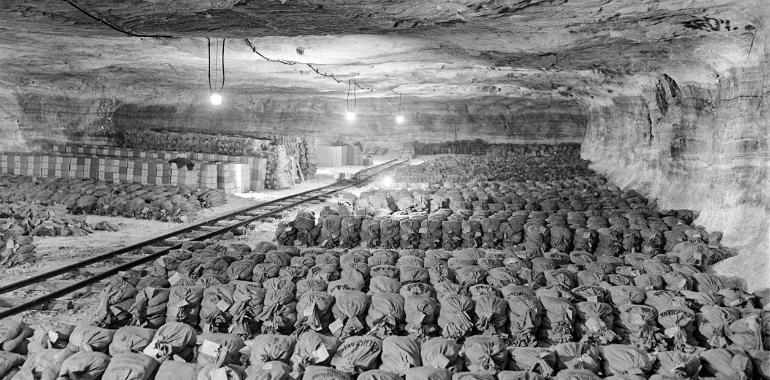

Il convoglio numero 27 arrivò alle miniere di Kaiseroda all’inizio del 1945 trasportando lingotti d’oro, beni, opere d’arte e molto altro ancora, successivamente, con precisione, il carico venne catalogato e stipato all’interno del labirinto di cunicoli e cave dell’enorme struttura fino all’aprile 1945 quando i soldati e i Monuments Man del Generale Einsenhower scoprirono e portarono alla luce questo enorme tesoro nascosto nel cuore della Germania. Il convoglio 27, come molti altri, era stato riempito con i beni frutto di confische e spoliazioni di cittadini, per lo più di origine ebraica, che vivevano nelle aree di influenza nazista. In quel convoglio, sempre con metodica precisione, vi erano stipati anche i beni sequestrati a cittadini cremonesi o a persone che a Cremona avevano attività o beni sottoposti a confisca e che rappresenta, per la storia cittadina del XX secolo, uno dei punti più tetri vissuti in città.

La spoliazione degli ebrei cremonesi fu il passo finale della tremenda macchina socio-economica nata con le leggi razziali del 1938, macchina voluta e studiata nei minimi particolari soprattutto dai nazisti che comprendeva, innanzitutto, i rastrellamenti e le deportazioni ma che aveva “un occhio di riguardo” anche per i valori delle persone che venivano caricate su convogli diretti ai campi di concentramento. I beni sequestrati andavano gestiti, spesso tramite banche locali, dall’EGELI, ente creato nel 1939 appositamente per la gestione dei beni confiscati ai cittadini ebraici il quale aveva la possibilità di amministrare ogni bene derivante dal sequestro. A Cremona le spoliazioni, verosimilmente per la presenza di Roberto Farinacci, vennero gestite in maniera diversa in quanto il Ras riuscì ad ottenere la gestione diretta, scavalcando le leggi, delle proprietà requisite, facendo enormi pressioni sulla Prefettura per poter inserire un suo uomo di fiducia nella analisi contabile dei valori requisiti.

Dalla relazione del Ministero degli Interni di fine anni ’90 i decreti di confisca attuati nel cremonese risultano essere stati 43, sia verso cittadini cremonesi o di proprietà presenti nella provincia, di cui la maggior parte venne gestita dal dott. Rossi (incaricato da Farinacci) senza il supporto di alcun istituto bancario, però verso la fine del 1944 Farinacci è sotto pressione, l’EGELI è paradossalmente diviso in due, al centro sud l’ente attua i decreti di restituzione alle famiglie ebraiche, mentre al nord si continuano a preparare i convogli con i beni sequestrati. La gestione delle confische, sempre su volere del Ras, passerà allora in concomitanza tra il dott. Rossi ed alcune filiali delle banche locali le quali, fin dall’inizio, risultano essere titubanti nella applicazione dei decreti di spoliazione tanto che, spesso, i funzionari cremonesi risulteranno poco propensi nell’attuare le direttive imposte. Farinacci deciderà di scavalcare il problema inserendo funzionari non cremonesi nella gestione dei sequestri, persone a lui vicine che dovevano tenere una chiara contabilità dei beni.

A pochi mesi dalla fine della guerra appare chiara l’intenzione di appropriarsi della maggior parte di valori possibili forse per garantirsi un lasciapassare al momento della resa, beni che in parte verranno destinate a Kaiseroda ma che rappresentavano una enorme quantità di patrimoni che, a volte, non potevano neanche essere gestiti come aziende o terreni. Dopo il 1945 alcuni cremonesi e non, sopravvissuti all’Olocausto, chiederanno la restituzione dei beni mettendo nella condizione l’EGELI di restituire i valori confiscati, ma per alcuni, come la professoressa torinese Giulia Vita, la fine della guerra non potè restituirle la carriera. “Solenne promessa di diligenza, segretezza e di fedeltà ai propri doveri” furono le parole della torinese, classe 1898, al momento del suo insediamento, agli inizi del 1930, come professoressa straordinaria presso il Regio Istituto Tecnico “Beltrami” di Cremona. Con le leggi razziali la prof.ssa Vita deve lasciare la città e il Beltrami e rifugiarsi a Lugano, per fare ritorno a Torino nel 1945 e tornare a chiedere ciò che le era stato confiscato: il diritto all’insegnamento.