La vocazione polifonica del nuovo cinema 'muto' Conversazione con Piavoli

di VITTORIO DOTTI

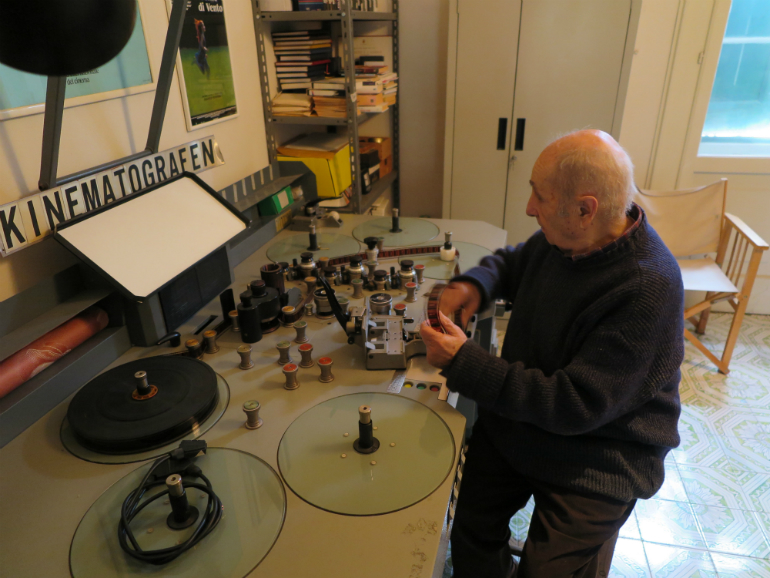

Strana città, Cremona, dove un sindaco che conosco esser colto confessa di ricandidarsi durante la festa del torrone, ma poi si eclissa e invia saluti interposti al Maestro Piavoli, premiato recentemente dal Comitato Tognazzi presso un Chaplin rincuorato da troppo pochi cultori e disertato invece dal gran novero dei distratti uomini-torrone. Strana città e misera, Cremona, ingozzata di salami e di salumi, che poi per digerirli si scorda di presenziare laddove – come a CineChaplin – verdeggia la Cultura. Per ritrovar la quale ho inseguito Franco Piavoli nell’avita dimora in quel di Pozzolengo, dove – risanato dalle brezze del vicino Lago di Garda – ho intessuto con quest’uomo semplice e vero una lunga conversazione sul futuro antico del cinema ‘muto’, nel quale la valenza connotativa della parola cede il testimone alla suggestione espressiva del suono e della pura immagine. L’autore di Pianeta azzurro (1982), di Nostos (1989), Voci nel Tempo (1996), Festa (2016), d’un incantevole episodio per Terra Madre di Olmi e d’altri pluripremiati documentari di medio e lungo metraggio, malgrado una leggera indisposizione, mi ha concesso questa preziosa intervista.

Il grande regista russo Andrej Tarkowsky definisce Pianeta azzurro: «poema, viaggio, racconto su la natura, l’universo, la vita». Maestro, si sente di rievocare la trama simbolica del suo capolavoro?

Il Maestro socchiude gli occhi e s’immerge nel flusso registrato dalla sua Arriflex mentale, poi svolge davanti a noi la vivida pellicola del racconto.

Pianeta azzurro – evoca il Maestro – e’ nato dall’idea di tradurre in suoni e in immagini la cosmologia di Esiodo, la dottrina presocratica dei quattro elementi e la teoria evoluzionistica di Darwin. La sequenza di eventi cosmici che ha generato la Vita ha come elemento madre l’Acqua. Sotto la superficie ghiacciata d’uno stagno si sgranchisce il disgelo, il moto acquoso acquista slancio e vigore sinché ne scaturisce la Primavera: un tripudio di erbe foglie alberi fiori e, con essi, il suono dell’Aria primèva. Quindi, dall’Acqua e dal respiro dell’Aria, germinano i primi animali: traslucide amebe, pesci abissali, anfibi, rettili e mammiferi e uccelli ariosamente gioiosi. E’ allora che all’ordito del Cosmo si contesse il filo gemello dell’Uomo – nel film cantato e raffigurato da due bimbi che si rincorron festosi negli smeraldi di un prato. La loro è la voce della gaiezza e del Giuoco; cui fa contrappunto quella cupa, ma egualmente vera, della Sofferenza e del Dolore, che nel documentario ho cercato di rappresentare con l’immagine di una libellula caduta nella tela del ragno e usando la registrazione del lamento disperato di un uccello caduto nella pania – un falso etologico, efficace però sul piano espressivo. A questo punto non poteva mancare la musica dell’Amore, affidata all’esecuzione gestuale e sonora di due corpi che si congiungono ignudi, con gemiti e guaiolii sottili, mentre le dita di lui titillano il dolcissimo pube di lei, evocando l’interpretazione terrena del Cantico dei Cantici, quella che riesce a far amare l’amore anche ai preti (almeno ai meno perversi di loro – n.d.r.). Ma la Vita non si esplica soltanto nell’Amore; si realizza anche nel Lavoro, che nel film sono i rumori meccanici – quasi sinfonici – delle trebbiatrici ad interpretare. Concluso il lavoro nei campi, l’Uomo si concede la cena e quindi il riposo. Nell’abitazione si spengono le luci, in cielo brillano le stelle, mentre nel chiarore della semioscurità si svolge il concerto atonale dei russatori e dei bisbigliatori: il suono del Sonno e, appena accennato, del Sogno. Nella sua cameretta piange una ragazzina, novella Nausicaa, presaga del suo vagheggiato e un po’ temuto avvenire. Trascorrono le ore, poi sorge il giorno nuovo: la rugiada dei campi sfolgora di luce; ma non è soltanto Arcadia la vita, esiste anche dissidio, violenza, contrapposizione. Gli uomini litigano, urlano, si accapigliano e talora anche si uccidono per più o meno futili ragioni. Homo homini lupus, lo conosciamo bene! E’ per questo che verso la fine del film ho ripreso in campo lungo una donna che piange di Disperazione. Ma non mi sono sentito di concludere Pianeta azzurro con questa immagine; ho preferito usarne una aperta all’evocazione di una possibile – ma non mistificata – Speranza. L’acqua torna a scorrere col suo ciangottio cristallino, portando lo spettatore alla suggestione aurorale di un inizio o, forse, di una palingenesi.

Grazie per averci recitato il tuo capolavoro. Vorrei adesso chiederti di parlare d’un’altra tua grande opera, Nostos (Il ritorno), che hai girato nel 1989, sette anni dopo Pianeta, e il cui protagonista io vorrei definire attraverso l’immagine di un clericus vagans che peregrina lungo i flutti del Mediterraneo, portando sulle spalle lo zaino di Jean-Paul Sartre.

Il Maestro sorride a questa definizione, poi chiude gli occhi e assume una posa espressiva che svela come acutamente stia egli concentrandosi su remoti e sempre più percettibili rumori-suono, che progressivamente si fondono in un concerto stocastico, il quale, ne sono certo, avrebbe affascinato Olivier Messiaen, il Ligeti di Mikrokosmos e di Atmosphères, e anche, credo, lo Xenakis di Arborescences e di Metastaseis.

Nostos – racconta Piavoli – nasce da desiderio di rappresentare in forma simbolica l’ardente poema della nostalgia (da ??????, ritorno e ?????, dolore, anelito struggente, come nel germanico Sehnsucht). Terminata la guerra, il protagonista intraprende coi compagni il viaggio di ritorno, che lentamente si trasforma in una iniziazione al dolore e alla soave dolcezza del ricordo. La riesumazione onirica dell’infanzia, dei genitori, del travolgente spaesamento dell’amore portano alla consapevolezza, cocente, del rimorso verso ciò che di fasullo è stato compiuto e del rimpianto per le occasioni di realizzazione irrevocabilmente eluse. L’ansito della nostalgia acuisce la sensibilità psichica, rendendo l’animo pervio al conforto supremo della Natura e del Silenzio, intesi come locus animico, nel quale soltanto è possibile l’incontro con la comune essenza dell’Uomo. Per attuare filmicamente questa discesa nella infrarealtà – che io considero, pirandellianamente, la più vera – sono ricorso all’espediente estetico di un linguaggio totalmente scevro di valenza semantica, ma denso di suggestione fonica e comunicativa. Con l’aiuto del mio insegnante di greco delle superiori, ho tradotto i dialoghi della sceneggiatura in un mélange di dialetti archeoellenici (tessalico, arcadico, etc.), col risultato – straniante ma, credo, molto coinvolgente – di portare lo spettatore fuori dalla gabbia ordinaria del senso cosiddetto comune: quello che ci permette ogni giorno di ricevere e trasmettere pensieri ordinari, ma nello stesso tempo ci impedisce di comunicare – a noi stessi e agli altri – la nostra interiorità. Spero di essere riuscito nel mio intento.

La nostra conversazione giunge al termine. Voglio per ciò, a questo punto, chiarire ai lettori il senso del titolo che abbiamo scelto insieme. Penso – e tu sei d’accordo, mi hai detto – che la connotazione identitaria del tuo cinema sia il desiderio di travalicare il significato meramente razionale e immediato delle immagini e delle parole, cercando di conseguire, attraverso un percorso metasemantico illuminato da frequenti sinestesie, una comunicazione metaforica che fa tesoro del potenziale simbolico del (cosiddetto) rumore, dei suoni espressivi della Natura e di quelli insiti nella scorza fonica delle parole, nonché del fulgore analogico-intuitivo delle forme e dei colori. Tutto ciò ascoltato, osservato, vissuto con l’incanto polifonico che entusiasmava Josquin Desprez mentre componeva la Missa Pange lingua e la Missa La sol fa re mi, o con la fusione armonica al creato di cui diede prova Olivier Messiaen nel Catalogue d’oiseaux; e ancora, con l’estro transcanoro di Demetrio Stratos e con la travolgente mimèsi lirico-primordiale di Chaty Berberian (la fascinosa musa di Berio, che in un’ineguagliata esecuzione seppe esprimere con la voce tutti i suoni emessi dal corpo umano nel corso di una giornata); e soprattutto con gli occhi ultranovantenni ma ancora creativamente bambini di Jean d’Ormesson, quando contempla la luce e scrive in Guide des égarés (Éditions Gallimard – Éditions Héloise d’Ormesson, 2016):

«Più ancora dell’acqua, che mi è stata così cara, ho amato la luce. Non soltanto i colori che sono il suo ornamento e il suo lusso, come lo stile è l’ornamento e il lusso del linguaggio. Ma quella semplice luce che ci giunge dal Sole e che fa vivere il mondo. Mi è sempre sembrato che la luce fosse qualcosa di paragonabile al pensiero o a quello che chiamiamo lo spirito: un dono della materia che però si eleva come per miracolo, nello stupore e nell’emozione, alla sovrana dignità della grandezza e della bellezza»